Редакция май, 2025

Аннотация

apt-get и её графическая оболочка synaptic позволяют пользователям легко обновлять свои системы и быть в курсе актуальных новостей мира свободных программ.

Содержание

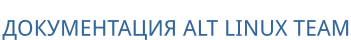

SCDWriter.exe;

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

dd:

#где <файл-образа.iso> — образ диска ISO, аddoflag=direct if=<файл-образа.iso> of=/dev/sdX bs=1M status=progress;sync

/dev/sdX — устройство, соответствующее flash-диску.

#где <файл-образа.iso> — образ диска ISO, аpv<файл-образа.iso> | dd oflag=direct of=/dev/sdX bs=1M;sync

/dev/sdX — устройство, соответствующее flash-диску.

lsblk или (если такой команды нет) blkid.

$ lsblk | grep disk

sda 8:0 0 931,5G 0 disk

sdb 8:16 0 931,5G 0 disk

sdc 8:32 1 7,4G 0 disk

flash-диск имеет имя устройства sdc.

# dd oflag=direct if=/iso/alt-server-v-10.4-x86_64.iso of=/dev/sdc bs=1M status=progress; sync

# pv /iso/alt-server-v-10.4-x86_64.iso | dd oflag=direct of=/dev/sdc bs=1M;sync

dd: warning: partial read (524288 bytes); suggest iflag=fullblock

3GiB 0:10:28 [4,61MiB/s] [===================================> ] 72% ETA 0:04:07

Предупреждение

sudo dd if=alt-server-v-10.4-x86_64.isoof=/dev/rdiskX bs=10Msync

alt-server-v-10.4-x86_64.iso — образ диска ISO, а /dev/rdiskX — flash-диск.

diskutil list

Предупреждение

$ du -b alt-server-v-10.4-x86_64.iso | cut -f1

3107182592

$ md5sum alt-server-v-10.4-x86_64.iso

99308d15f0b5886f96ea4e791341d2a1 alt-server-v-10.4-x86_64.iso

# head -c 3107182592 /dev/sdd | md5sum

99308d15f0b5886f96ea4e791341d2a1

где размер после -c — вывод в п.1, а /dev/sdd — устройство DVD или USB Flash, на которое производилась запись.

Предупреждение

Примечание

vncviewer --listen):

[root@localhost /]#

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

позволяет показать/скрыть панель со списком шагов установки:

позволяет показать/скрыть панель со списком шагов установки:

Примечание

/var;

/var.

Примечание

/home) или с другими операционными системами. С другой стороны, отформатировать можно любой раздел, который вы хотите «очистить» (удалить все данные).

Предупреждение

/boot/efi, в которую нужно смонтировать vfat раздел с загрузочными записями. Если такого раздела нет, то его надо создать вручную. При разбивке жёсткого диска в автоматическом режиме такой раздел создаёт сам установщик. Особенности разбиения диска в UEFI-режиме:

/boot/efi);

Примечание

Важно

Важно

Примечание

Примечание

Примечание

/boot/efi).

Важно

Важно

Примечание

Примечание

Предупреждение

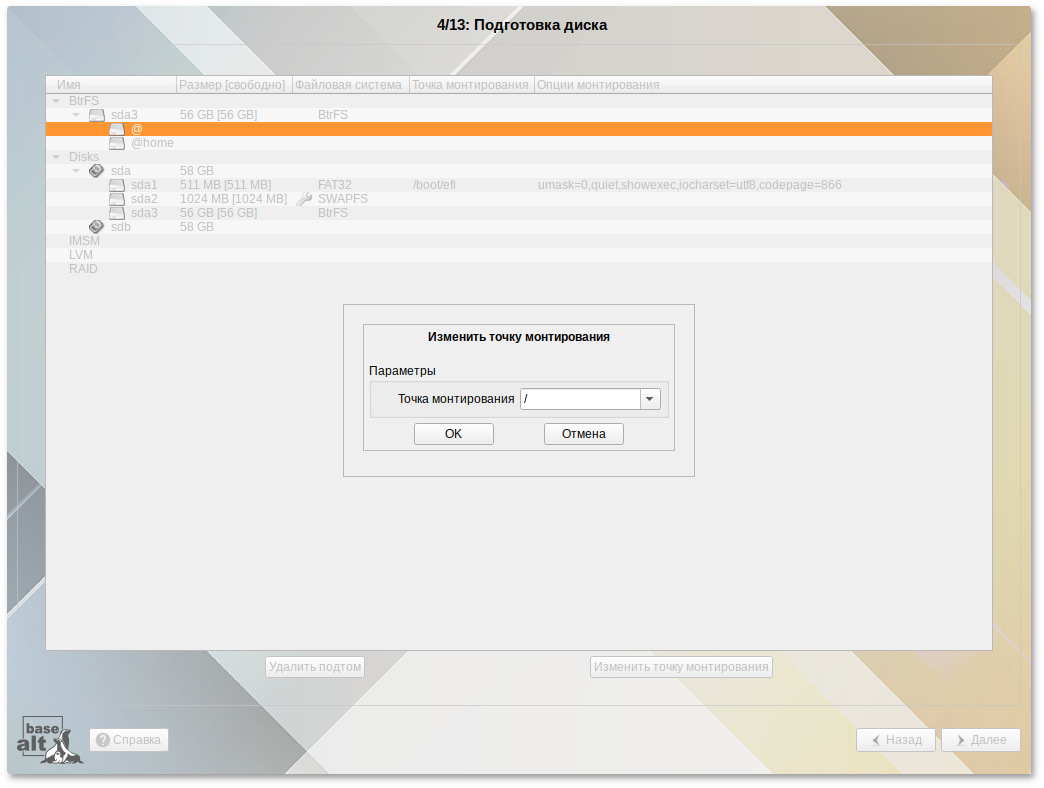

/ и /home создаются подтома с именами @ и @home. Это означает, что для монтирования подтомов необходимы определенные параметры вместо корня системы BtrFS по умолчанию:

/ с помощью опции subvol=@;

/home с помощью параметра монтирования subvol=@home.

Примечание

/etc/fstab).

/root/.install-log, после чего из неё будут удалены все загрузочные записи, что приведёт к восстановлению полностью заполненной NVRAM и гарантирует загрузку вновь установленной ОС;

Примечание

Примечание

Важно

Важно

Примечание

Важно

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

Важно

Примечание

/home, то во время загрузки системы будет необходимо ввести пароль для этого раздела, иначе вы не сможете получить доступ в систему под своим именем пользователя.

#apt-get update#apt-get dist-upgrade#update-kernel#apt-get clean#reboot

Примечание

$ su -

или зарегистрировавшись в системе (например, на второй консоли Ctrl+Alt+F2) под именем root. Про режим суперпользователя можно почитать в главе Режим суперпользователя.

Примечание

Важно

Важно

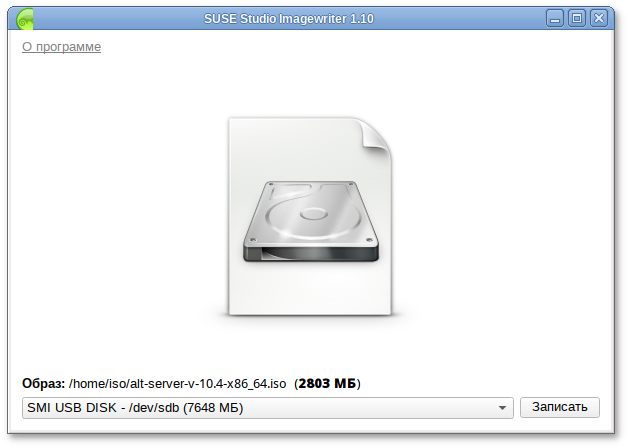

nomodeset — не использовать modeset-драйверы для видеокарты;

vga=normal — отключить графический экран загрузки установщика;

xdriver=vesa — явно использовать видеодрайвер vesa. Данным параметром можно явно указать нужный вариант драйвера;

acpi=off noapic — отключение ACPI (управление питанием), если система не поддерживает ACPI полностью.

apm=off acpi=off mce=off barrier=off vga=normal). В безопасном режиме отключаются все параметры ядра, которые могут вызвать проблемы при загрузке. В этом режиме установка будет произведена без поддержки APIC. Возможно, у вас какое-то новое или нестандартное оборудование, но может оказаться, что оно отлично настраивается со старыми драйверами.

[root@localhost /]#. Начиная с этого момента, система готова к вводу команд.

fixmbr без параметров. Программа попытается переустановить загрузчик в автоматическом режиме.

Важно

/home, то для того, чтобы войти в систему под своим именем пользователя, вам потребуется ввести пароль этого раздела и затем нажать Enter.

Важно

Примечание

Примечание

Содержание

Таблица 26.1. Минимальные требования к серверу управления

|

Ресурс

|

Минимальное значение

|

|---|---|

|

Оперативная память

|

2 ГБ

|

|

CPU

|

1 CPU (2 ядра)

|

|

Диск

|

100 ГБ

|

|

Сеть

|

2 интерфейса

|

Примечание

/var/lib/one/.one/one_auth будет создан со случайно сгенерированным паролем. Необходимо поменять этот пароль перед запуском OpenNebula.

# passwd oneadmin

/var/lib/one/.one/one_auth. Он должен содержать следующее: oneadmin:<пароль>. Например:

$ echo "oneadmin:mypassword" > ~/.one/one_auth

Примечание

# mysql_secure_installation

$mysql -u root -pEnter password: MariaDB >GRANT ALL PRIVILEGES ON opennebula.* TO 'oneadmin' IDENTIFIED BY '<thepassword>';Query OK, 0 rows affected (0.003 sec) MariaDB >SET GLOBAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;Query OK, 0 rows affected (0.001 sec) MariaDB >quit

/etc/one/oned.conf:

#DB = [ BACKEND = "sqlite" ]

# TIMEOUT = 2500 ]

# Sample configuration for MySQL

DB = [ BACKEND = "mysql",

SERVER = "localhost",

PORT = 0,

USER = "oneadmin",

PASSWD = "<thepassword>",

DB_NAME = "opennebula",

CONNECTIONS = 25,

COMPARE_BINARY = "no" ]

#systemctl enable --now opennebula#systemctl enable --now opennebula-sunstone

$ oneuser show

USER 0 INFORMATION

ID : 0

NAME : oneadmin

GROUP : oneadmin

PASSWORD : 3bc15c8aae3e4124dd409035f32ea2fd6835efc9

AUTH_DRIVER : core

ENABLED : Yes

USER TEMPLATE

TOKEN_PASSWORD="ec21d27e2fe4f9ed08a396cbd47b08b8e0a4ca3c"

VMS USAGE & QUOTAS

VMS USAGE & QUOTAS - RUNNING

DATASTORE USAGE & QUOTAS

NETWORK USAGE & QUOTAS

IMAGE USAGE & QUOTAS

http://<внешний адрес>:9869. Если все в порядке, будет предложена страница входа.

/var/lib/one/.one/one_auth):

Примечание

/var/lib/one/.ssh/authorized_keys на всех машинах.

$ ssh-keyscan <сервер_управления> <узел1> <узел2> <узел3> ... >> /var/lib/one/.ssh/known_hosts

Примечание

ssh-keyscan необходимо выполнить, как для имён, так и для IP-адресов узлов/сервера управления:

$ ssh-keyscan <IP-узел1> <hostname-узел1> ... >> /var/lib/one/.ssh/known_hosts

Например:

$ ssh-keyscan 192.168.0.185 server 192.168.0.190 host-01 >> /var/lib/one/.ssh/known_hosts

/var/lib/one/.ssh на все узлы. Самый простой способ — установить временный пароль для oneadmin на всех узлах и скопировать каталог с сервера управления:

$scp -rp /var/lib/one/.ssh <узел1>:/var/lib/one/$scp -rp /var/lib/one/.ssh <узел2>:/var/lib/one/$scp -rp /var/lib/one/.ssh <узел3>:/var/lib/one/...

# от сервера управления к самому серверу управления ssh <сервер_управления> exit # от сервера управления к узлу1, обратно на сервер управления и к другим узлам ssh <узел1> ssh <сервер_управления> exit ssh <узел2> exit ssh <узел3> exit exitИ так далее для всех узлов.

/var/lib/one/.ssh/config на сервере управления и добавления параметра ForwardAgent к узлам гипервизора для пересылки ключа:

$ cat /var/lib/one/.ssh/config

Host host-01

User oneadmin

ForwardAgent yes

Host host-02

User oneadmin

ForwardAgent yes

Примечание

Примечание

# apt-get install opennebula-node-kvm

И добавить службу libvirtd в автозапуск и запустить её:

# systemctl enable --now libvirtd

# passwd oneadmin

и настроить доступ по SSH (см. раздел Ключи для доступа по SSH).

Важно

Примечание

# apt-get install opennebula-node-lxc

# systemctl enable --now lxc

# passwd oneadmin

и настроить доступ по SSH (см. раздел Ключи для доступа по SSH).

Примечание

onehost — это инструмент управления узлами в OpenNebula. Описание всех доступных опций утилиты onehost можно получить, выполнив команду:

$ man onehost

$ onehost create host-01 --im kvm --vm kvm

ID: 0

$ onehost create host-02 --im lxс --vm lxс

ID: 1

$ onehost list

ID NAME CLUSTER TVM ALLOCATED_CPU ALLOCATED_MEM STAT

1 host-02 default 0 0 / 100 (0%) 0K / 945M (0%) on

0 host-01 default 0 0 / 10000 (0%) 0K / 7.6G (0%) on

Примечание

/var/log/one/oned.log.

$ onehost delete 1

или имени:

$ onehost delete host-02

$onehost disable host-01// деактивировать узел $onehost enable host-01// активировать узел $onehost offline host-01// полностью выключить узел

Примечание

onehost disable и onehost offline не меняют состояние уже работающих на узле ВМ. Если необходимо автоматически перенести работающие ВМ, следует использовать команду onehost flush.

onehost flush перенесет все активные ВМ с указанного узла на другой сервер с достаточной емкостью. При этом указанный узел будет отключен. Эта команда полезна для очистки узла от активных ВМ. Процесс миграции можно выполнить с помощью переноса (resched) или действия восстановления, удаления и воссоздания. Это поведение можно настроить в /etc/one/cli/onehost.yaml, установив в поле default_actions\flush значение delete-recreate или resched. Например:

:default_actions: - :flush: resched

$ onehost show host-01

onevnet — инструмент управления виртуальными сетями в OpenNebula. Описание всех доступных опций утилиты onevnet можно получить, выполнив команду:

$ man onevnet

$ onevnet list

ID USER GROUP NAME CLUSTERS BRIDGE LEASES

2 oneadmin oneadmin VirtNetwork 0 onebr2 0

0 oneadmin oneadmin LAN 0 vmbr0 1

Вывести информацию о сети:

$ onevnet show 0

Таблица 30.1. Параметры виртуальной сети в режиме Bridged

|

Параметр

|

Значение

|

Обязательный

|

|---|---|---|

|

NAME

|

Имя виртуальной сети

|

Да

|

|

VN_MAD

|

Режим:

|

Да

|

|

BRIDGE

|

Имя сетевого моста в узлах виртуализации

|

Нет

|

|

PHYDEV

|

Имя физического сетевого устройства (на узле виртуализации), которое будет подключено к мосту

|

Нет

|

|

AR

|

Диапазон адресов, доступных в виртуальной сети

|

Нет

|

net-bridged.conf со следующим содержимым:

NAME = "VirtNetwork"

VN_MAD = "bridge"

BRIDGE = "vmbr0"

PHYDEV = "enp3s0"

AR=[

TYPE = "IP4",

IP = "192.168.0.140",

SIZE = "5"

]

$ onevnet create net-bridged.conf

ID: 1

Примечание

/etc/one/oned.conf:

VLAN_IDS = [

START = "2",

RESERVED = "0, 1, 4095"

]

Драйвер сначала попытается выделить VLAN_IDS[START] + VNET_ID где

Таблица 30.2. Параметры виртуальной сети в режиме 802.1Q

|

Параметр

|

Значение

|

Обязательный

|

|---|---|---|

|

NAME

|

Имя виртуальной сети

|

Да

|

|

VN_MAD

|

802.1Q

|

Да

|

|

BRIDGE

|

Имя сетевого моста (по умолчанию onebr<net_id> или onebr.<vlan_id>)

|

Нет

|

|

PHYDEV

|

Имя физического сетевого устройства (на узле виртуализации), которое будет подключено к мосту

|

Да

|

|

VLAN_ID

|

ID сети VLAN (если не указан и AUTOMATIC_VLAN_ID = "YES", то идентификатор будет сгенерирован)

|

Да (если AUTOMATIC_VLAN_ID = "NO")

|

|

AUTOMATIC_VLAN_ID

|

Генерировать VLAN_ID автоматически

|

Да (если не указан VLAN_ID)

|

|

MTU

|

MTU для тегированного интерфейса и моста

|

Нет

|

|

AR

|

Диапазон адресов, доступных в виртуальной сети

|

Нет

|

net-vlan.conf со следующим содержимым:

NAME = "VLAN"

VN_MAD = "802.1Q"

BRIDGE = "vmbr1"

PHYDEV = "enp3s0"

AUTOMATIC_VLAN_ID = "Yes"

AR=[

TYPE = "IP4",

IP = "192.168.0.150",

SIZE = "5"

]

$ onevnet create net-vlan.conf

ID: 6

Примечание

/etc/one/oned.conf:

VXLAN_IDS = [

START = "2"

]

Таблица 30.3. Параметры виртуальной сети в режиме VXLAN

|

Параметр

|

Значение

|

Обязательный

|

|---|---|---|

|

NAME

|

Имя виртуальной сети

|

Да

|

|

VN_MAD

|

vxlan

|

Да

|

|

BRIDGE

|

Имя сетевого моста (по умолчанию onebr<net_id> или onebr.<vlan_id>)

|

Нет

|

|

PHYDEV

|

Имя физического сетевого устройства, которое будет подключено к мосту

|

Нет

|

|

VLAN_ID

|

ID сети VLAN (если не указан и AUTOMATIC_VLAN_ID = "YES", то идентификатор будет сгенерирован)

|

Да (если AUTOMATIC_VLAN_ID = "NO")

|

|

AUTOMATIC_VLAN_ID

|

Генерировать VLAN_ID автоматически

|

Да (если не указан VLAN_ID)

|

|

MTU

|

MTU для тегированного интерфейса и моста

|

Нет

|

|

AR

|

Диапазон адресов, доступных в виртуальной сети

|

Нет

|

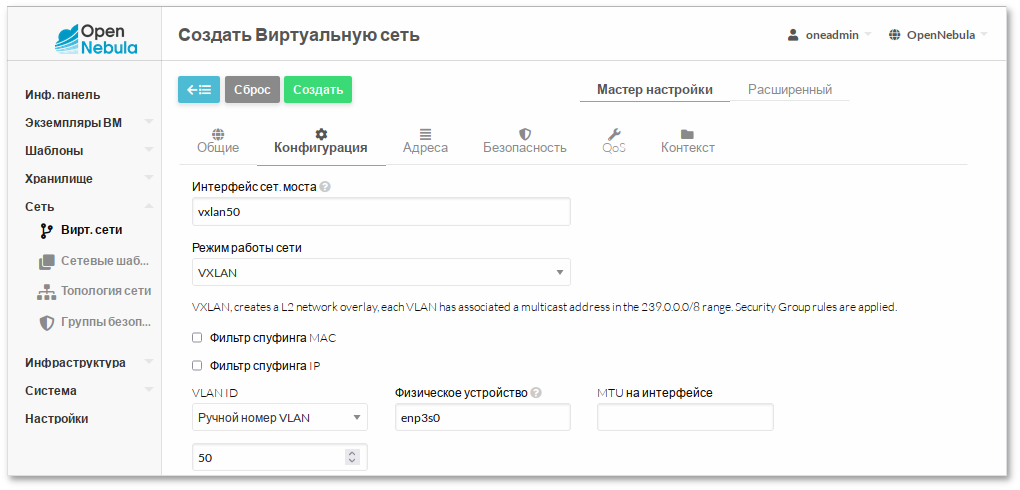

net-vxlan.conf со следующим содержимым:

NAME = "vxlan"

VN_MAD = "vxlan"

BRIDGE = "vxlan50"

PHYDEV = "enp3s0"

VLAN_ID = 50

AR=[

TYPE = "IP4",

IP = "192.168.0.150",

SIZE = "5"

]

$ onevnet create net-vxlan.conf

ID: 7

Примечание

# apt-get install openvswitch

Запущена и добавлена в автозагрузку служба openvswitch:

# systemctl enable --now openvswitch.service

/etc/one/oned.conf:

VLAN_IDS = [

START = "2",

RESERVED = "0, 1, 4095"

]

Таблица 30.4. Параметры виртуальной сети в режиме Open vSwitch

|

Параметр

|

Значение

|

Обязательный

|

|---|---|---|

|

NAME

|

Имя виртуальной сети

|

Да

|

|

VN_MAD

|

ovswitch

|

Да

|

|

BRIDGE

|

Имя сетевого моста Open vSwitch

|

Нет

|

|

PHYDEV

|

Имя физического сетевого устройства, которое будет подключено к мосту

|

Нет (если не используются VLAN)

|

|

VLAN_ID

|

ID сети VLAN (если не указан и AUTOMATIC_VLAN_ID = "YES", то идентификатор будет сгенерирован)

|

Нет

|

|

AUTOMATIC_VLAN_ID

|

Генерировать VLAN_ID автоматически (игнорируется, если определен VLAN_ID)

|

Нет

|

|

MTU

|

MTU для моста Open vSwitch

|

Нет

|

|

AR

|

Диапазон адресов, доступных в виртуальной сети

|

Нет

|

net-ovs.conf со следующим содержимым:

NAME = "OVS"

VN_MAD = "ovswitch"

BRIDGE = "vmbr1"

AR=[

TYPE = "IP4",

IP = "192.168.0.150",

SIZE = "5"

]

$ onevnet create net-ovs.conf

ID: 8

Таблица 30.5. Параметры виртуальной сети в режиме Open vSwitch VXLAN

|

Параметр

|

Значение

|

Обязательный

|

|---|---|---|

|

NAME

|

Имя виртуальной сети

|

Да

|

|

VN_MAD

|

ovswitch_vxlan

|

Да

|

|

BRIDGE

|

Имя сетевого моста Open vSwitch

|

Нет

|

|

PHYDEV

|

Имя физического сетевого устройства, которое будет подключено к мосту

|

Да

|

|

OUTER_VLAN_ID

|

ID внешней сети VXLAN (если не указан и AUTOMATIC_OUTER_VLAN_ID = "YES", то идентификатор будет сгенерирован)

|

Да (если AUTOMATIC_OUTER_VLAN_ID = "NO")

|

|

AUTOMATIC_OUTER_VLAN_ID

|

Генерировать ID автоматически (игнорируется, если определен OUTER_VLAN_ID)

|

Да (если не указан OUTER_VLAN_ID)

|

|

VLAN_ID

|

Внутренний идентификатор VLAN 802.1Q. (если не указан и AUTOMATIC_VLAN_ID = "YES", то идентификатор будет сгенерирован)

|

Нет

|

|

AUTOMATIC_VLAN_ID

|

Генерировать VLAN_ID автоматически (игнорируется, если определен VLAN_ID)

|

Нет

|

|

MTU

|

MTU для интерфейса и моста VXLAN

|

Нет

|

|

AR

|

Диапазон адресов, доступных в виртуальной сети

|

Нет

|

net-ovsx.conf со следующим содержимым:

NAME = "private"

VN_MAD = "ovswitch_vxlan"

PHYDEV = "eth0"

BRIDGE = "ovsvxbr0.10000"

OUTER_VLAN_ID = 10000

VLAN_ID = 50

AR=[

TYPE = "IP4",

IP = "192.168.0.150",

SIZE = "5"

]

$ onevnet create net-ovsx.conf

ID: 11

/var/lib/one/datastores/<идентификатор_хранилища>). Кроме того, для каждой работающей ВМ существует каталог /var/lib/one/datastores/<идентификатор_хранилища>/<идентификатор_ВМ> в соответствующем системном хранилище. Эти каталоги содержат диски ВМ и дополнительные файлы, например, контрольные точки или снимки.

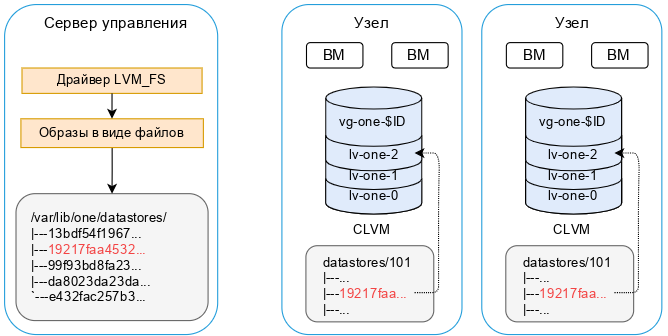

/var/lib/one/datastores |-- 0/ | |-- 0/ | | |-- disk.0 | | `-- disk.1 | |-- 2/ | | `-- disk.0 | `-- 7/ | |-- checkpoint | `-- disk.0 `-- 1 |-- 19217fdaaa715b04f1c740557826514b |-- 99f93bd825f8387144356143dc69787d `-- da8023daf074d0de3c1204e562b8d8d2

/var/lib/one/datastores//<идентификатор_хранилища>) в хранилище образов, но при создании ВМ они будут сброшены в логические тома (LV). ВМ будут запускаться с логических томов узла.

/var/lib/one/datastores/<идентификатор_хранилища>). При этом для передачи данных между хранилищем образов и системным хранилищем используется метод ssh.

Примечание

/var/lib/one/datastores/ можно изменить, указав нужный путь в параметре DATASTORE_LOCATION в конфигурационном файле /etc/one/oned.conf.

onedatastore — инструмент управления хранилищами в OpenNebula. Описание всех доступных опций утилиты onedatastore можно получить, выполнив команду:

$ man onedatastore

$ onedatastore list

ID NAME SIZE AVA CLUSTERS IMAGES TYPE DS TM STAT

2 files 95.4G 91% 0 1 fil fs ssh on

1 default 95.4G 91% 0 8 img fs ssh on

0 system - - 0 0 sys - ssh on

$ onedatastore show default

DATASTORE 1 INFORMATION

ID : 1

NAME : default

USER : oneadmin

GROUP : oneadmin

CLUSTERS : 0

TYPE : IMAGE

DS_MAD : fs

TM_MAD : ssh

BASE PATH : /var/lib/one//datastores/1

DISK_TYPE : FILE

STATE : READY

DATASTORE CAPACITY

TOTAL: : 95.4G

FREE: : 55.9G

USED: : 34.6G

LIMIT: : -

PERMISSIONS

OWNER : um-

GROUP : u--

OTHER : ---

DATASTORE TEMPLATE

ALLOW_ORPHANS="YES"

CLONE_TARGET="SYSTEM"

DISK_TYPE="FILE"

DS_MAD="fs"

LN_TARGET="SYSTEM"

RESTRICTED_DIRS="/"

SAFE_DIRS="/var/tmp"

TM_MAD="ssh"

TYPE="IMAGE_DS"

IMAGES

0

1

2

17

$ onedatastore show system

DATASTORE 0 INFORMATION

ID : 0

NAME : system

USER : oneadmin

GROUP : oneadmin

CLUSTERS : 0

TYPE : SYSTEM

DS_MAD : -

TM_MAD : ssh

BASE PATH : /var/lib/one//datastores/0

DISK_TYPE : FILE

STATE : READY

DATASTORE CAPACITY

TOTAL: : -

FREE: : -

USED: : -

LIMIT: : -

PERMISSIONS

OWNER : um-

GROUP : u--

OTHER : ---

DATASTORE TEMPLATE

ALLOW_ORPHANS="YES"

DISK_TYPE="FILE"

DS_MIGRATE="YES"

RESTRICTED_DIRS="/"

SAFE_DIRS="/var/tmp"

SHARED="NO"

TM_MAD="ssh"

TYPE="SYSTEM_DS"

IMAGES

Примечание

onehost show <hostid>.

Таблица 31.1. Общие атрибуты хранилищ

|

Атрибут

|

Описание

|

|---|---|

|

Description

|

Описание

|

|

RESTRICTED_DIRS

|

Каталоги, которые нельзя использовать для размещения образов. Список каталогов, разделенный пробелами.

|

|

SAFE_DIRS

|

Разрешить использование каталога, указанного в разделе RESTRICTED_DIRS, для размещения образов. Список каталогов, разделенный пробелами.

|

|

NO_DECOMPRESS

|

Не пытаться распаковать файл, который нужно зарегистрировать.

|

|

LIMIT_TRANSFER_BW

|

Максимальная скорость передачи при загрузке образов с URL-адреса http/https (в байтах/секунду). Могут использоваться суффиксы K, M или G.

|

|

DATASTORE_CAPACITY_CHECK

|

Проверять доступную емкость хранилища данных перед созданием нового образа.

|

|

LIMIT_MB

|

Максимально допустимая емкость хранилища данных в МБ.

|

|

BRIDGE_LIST

|

Список мостов узла, разделенных пробелами, которые имеют доступ к хранилищу для добавления новых образов в хранилище.

|

|

STAGING_DIR

|

Путь на узле моста хранения для копирования образа перед его перемещением в конечный пункт назначения. По умолчанию

/var/tmp.

|

|

DRIVER

|

Применение специального драйвера сопоставления изображений. Данный атрибут переопределяет DRIVER образа, установленный в атрибутах образа и шаблоне ВМ.

|

|

COMPATIBLE_SYS_DS

|

Только для хранилищ образов. Установить системные хранилища данных, которые можно использовать с данным хранилищем образов (например, «0,100»).

|

|

CONTEXT_DISK_TYPE

|

Указывает тип диска, используемый для контекстных устройств: BLOCK или FILE (по умолчанию).

|

Примечание

$onedatastore disable system$onedatastore show systemDATASTORE 0 INFORMATION ID : 0 NAME : system ... STATE : DISABLED ...

/var/lib/one/datastores/ должно быть достаточно места для:

/var/lib/one/datastores/ должно быть достаточно места для хранения дисков ВМ, работающих на этом узле.

systemds.conf со следующим содержимым:

NAME = local_system TM_MAD = ssh TYPE = SYSTEM_DSИ выполнить команду:

$ onedatastore create systemds.conf

ID: 101

Примечание

imageds.conf со следующим содержимым:

NAME = local_image TM_MAD = ssh TYPE = IMAGE_DS DS_MAD = fsИ выполнить команду:

$ onedatastore create imageds.conf

ID: 102

Примечание

/var/lib/one/datastores/ можно смонтировать каталог с любого сервера NAS/SAN в сети.

systemds.conf со следующим содержимым:

NAME = nfs_system TM_MAD = shared TYPE = SYSTEM_DSИ выполнить команду:

$ onedatastore create systemds.conf

ID: 101

Примечание

imageds.conf со следующим содержимым:

NAME = nfs_images TM_MAD = shared TYPE = IMAGE_DS DS_MAD = fsИ выполнить команду:

$ onedatastore create imageds.conf

ID: 102

/var/lib/one/datastores/) будут созданы два каталога: 101 и 102. На узлах виртуализации эти каталоги автоматически не создаются, поэтому на узлах виртализации требуется создать каталоги с соответствующими идентификаторами:

$mkdir /var/lib/one/datastores/101$mkdir /var/lib/one/datastores/102

/var/lib/one/datastores/<идентификатор_хранилища> на узле управления и узлах виртуализации необходимо смонтировать удалённый каталог NFS. Например:

# mount -t nfs 192.168.0.157:/export/storage /var/lib/one/datastores/102

Для автоматического монтирования к NFS-серверу при загрузке необходимо добавить следующую строку в файл /etc/fstab:

192.168.0.157:/export/storage /var/lib/one/datastores/102 nfs intr,soft,nolock,_netdev,x-systemd.automount 0 0

Примечание

# systemctl enable --now nfs-client.target

Получить список совместных ресурсов с сервера NFS можно, выполнив команду:

# showmount -e 192.168.0.157

Важно

/etc/fstab и перезагрузки ОС, необходимо назначить на каталог этого хранилища владельца oneadmin. Например:

# chown oneadmin: /var/lib/one/datastores/102

TM_MAD_SYSTEM="ssh"

/var/lib/one/datastores/<идентификатор_хранилища>. В случае режима NFS каталог необходимо смонтировать с сервера NAS. В режиме SSH можно смонтировать любой носитель данных в каталог хранилища.

systemds.conf со следующим содержимым:

NAME = lvm-system TM_MAD = fs_lvm_ssh TYPE = SYSTEM_DS BRIDGE_LIST = "host-01 host-02"И выполнить команду:

$ onedatastore create systemds.conf

ID: 101

imageds.conf со следующим содержимым:

NAME = lvm-images TM_MAD = fs_lvm_ssh TYPE = IMAGE_DS DISK_TYPE = "BLOCK" DS_MAD = fsИ выполнить команду:

$ onedatastore create imageds.conf

ID: 102

Примечание

/var/lib/one/datastores/) будут созданы два каталога: 101 и 102. На узлах виртуализации эти каталоги автоматически не создаются, поэтому требуется создать каталоги с соответствующими идентификаторами:

$mkdir /var/lib/one/datastores/101$mkdir /var/lib/one/datastores/102

Примечание

systool из пакета sysfsutils.

# apt-get install sysfsutils

# systool -c fc_host -A port_name

Class = "fc_host"

Class Device = "host1"

port_name = "0x10000090fa59a61a"

Device = "host1"

Class Device = "host16"

port_name = "0x10000090fa59a61b"

Device = "host16"

# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

sda 8:0 0 59G 0 disk

sdb 8:16 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

sdc 8:32 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

sdd 8:48 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

sde 8:64 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

В данном примере один LUN на 1000GB виден по четырем путям.

node.startup значение automatic. Значение по умолчанию для параметра node.session.timeo.replacement_timeout составляет 120 секунд. Рекомендуется использовать значение — 15 секунд.

/etc/iscsi/iscsid.conf (по умолчанию). Если iSCSI target уже подключен, то необходимо изменить настройки по умолчанию для конкретной цели в файле /etc/iscsi/nodes/<TARGET>/<PORTAL>/default.

#apt-get install open-iscsi#systemctl enable --now iscsid

/etc/iscsi/iscsid.conf:

node.startup = automatic node.session.timeo.replacement_timeout = 15

#iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi-target-1-ip>#iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi-target-2-ip>#iscsiadm -m node --login

/etc/iscsi/iscsid.conf:

node.startup = automatic

/var/lib/iscsi/send_targets/<TargetServer>,<Port>/st_config:

discovery.sendtargets.use_discoveryd = Yes

# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

sda 8:0 0 59G 0 disk

sdb 8:16 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

sdc 8:32 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

sdd 8:48 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

sde 8:64 0 931,3G 0 disk

└─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

В данном примере один LUN на 1000GB виден по четырем путям.

Примечание

iscsiadm:

# iscsiadm -m node --logout

# iscsiadm -m node --targetname "iscsi-target-1.test.alt:server.target1" --logout

# iscsiadm -m node -R

# iscsiadm -m session

# apt-get install multipath-tools

И запущена служба multipathd:

# systemctl enable --now multipathd && sleep 5; systemctl status multipathd

Примечание

multipath используется для обнаружения и объединения нескольких путей к устройствам.

multipath:

-l — отобразить текущую multipath-топологию, полученную из sysfs и устройства сопоставления устройств;

-ll — отобразить текущую multipath-топологию, собранную из sysfs, устройства сопоставления устройств и всех других доступных компонентов системы;

-f device — удалить указанное multipath-устройство;

-F — удалить все неиспользуемые multipath-устройства;

-w device — удалить WWID указанного устройства из файла wwids;

-W — сбросить файл wwids, чтобы включить только текущие многопутевые устройства;

-r — принудительная перезагрузка multipath-устройства.

# multipath -ll

mpatha (3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000) dm-0 HP,P2000 G3 FC

size=931G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw

|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active

| |- 1:0:0:1 sdb 8:16 active ready running

| `- 16:0:1:1 sde 8:64 active ready running

`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled

|- 1:0:1:1 sdc 8:32 active ready running

`- 16:0:0:1 sdd 8:48 active ready running

# multipath -v3

/etc/multipath.conf:

defaults {

find_multipaths yes

user_friendly_names yes

}

user_friendly_names установлено значение no, то для имени multipath-устройства задается значение World Wide Identifier (WWID). Имя устройства будет /dev/mapper/WWID и /dev/dm-X:

#Если для параметраls /dev/mapper/3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000 #lsblkNAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 59G 0 disk sdb 8:16 0 931,3G 0 disk └─3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000 253:0 0 931,3G 0 mpath sdc 8:32 0 931,3G 0 disk └─3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000 253:0 0 931,3G 0 mpath sdd 8:48 0 931,3G 0 disk └─3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000 253:0 0 931,3G 0 mpath sde 8:64 0 931,3G 0 disk └─3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000 253:0 0 931,3G 0 mpath

user_friendly_names установлено значение yes, то для имени multipath-устройства задаётся алиас (псевдоним), в форме mpathХ. Имя устройства будет /dev/mapper/mpathХ и /dev/dm-X:

#Однако не гарантируется, что имя устройства будет одинаковым на всех узлах, использующих это multipath-устройство.ls /dev/mapper/mpatha #lsblkNAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 59G 0 disk sdb 8:16 0 931,3G 0 disk └─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath sdc 8:32 0 931,3G 0 disk └─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath sdd 8:48 0 931,3G 0 disk └─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath sde 8:64 0 931,3G 0 disk └─mpatha 253:0 0 931,3G 0 mpath

/dev/mapper/mpatha). Для этого в файл /etc/multipath.conf добавить секции:

blacklist {

wwid .*

}

blacklist_exceptions {

wwid "3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000"

}

Данная настройка предписывает внести в черный список любые найденные устройства хранения данных, за исключением нужного.

multipaths {

multipath {

wwid "3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000"

alias mpatha

}

}

В этом случае устройство всегда будет доступно только по имени /dev/mapper/mpatha. Вместо mpatha можно вписать любое желаемое имя устройства.

Примечание

# /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb

3600c0ff00014f56ee9f3cf6301000000

Для устройств в одном multipath WWID будут совпадать.

/etc/multipath.conf может также потребоваться внести рекомендованные производителем СХД параметры.

/etc/multipath.conf необходимо перезапустить службу multipathd для активации настроек:

# systemctl restart multipathd.service

Примечание

/etc/multipath.conf на наличие ошибок можно, выполнив команду:

# multipath -t

# apt-get install ocfs2-tools

Примечание

/etc/ocfs2/cluster.conf. Этот файл должен быть одинаков на всех узлах кластера, при изменении в одном месте его нужно скопировать на остальные узлы. При добавлении нового узла в кластер, описание этого узла должно добавлено быть на всех остальных узлах до монтирования раздела ocfs2 с нового узла.

/etc/ocfs2/cluster.conf.

# o2cb_ctl -C -n mycluster -t cluster -a name=mycluster

# o2cb_ctl -C -n <имя_узла> -t node -a number=0 -a ip_address=<IP_узла> -a ip_port=7777 -a cluster=mycluster

/etc/ocfs2/cluster.conf:

cluster: node_count = 3 heartbeat_mode = local name = mycluster node: ip_port = 7777 ip_address = <IP_узла-01> number = 0 name = <имя_узла-01> cluster = mycluster node: ip_port = 7777 ip_address = <IP_узла-02> number = 1 name = <имя_узла-02> cluster = mycluster node: ip_port = 7777 ip_address = <IP_узла-03> number = 2 name = <имя_узла-03> cluster = mycluster

Примечание

/etc/hostname.

/etc/init.d/o2cb:

# /etc/init.d/o2cb configure

Для ручного запуска кластера нужно выполнить:

#/etc/init.d/o2cb loadchecking debugfs... Loading filesystem "ocfs2_dlmfs": OK Creating directory '/dlm': OK Mounting ocfs2_dlmfs filesystem at /dlm: OK #/etc/init.d/o2cb online myclusterchecking debugfs... Setting cluster stack "o2cb": OK Registering O2CB cluster "mycluster": OK Setting O2CB cluster timeouts : OK

/dev/mapper/mpatha-part1 на диске /dev/mapper/mpatha:

# fdisk /dev/mapper/mpatha

# mkfs.ocfs2 -b 4096 -C 4k -L DBF1 -N 3 /dev/mapper/mpatha-part1

mkfs.ocfs2 1.8.7

Cluster stack: classic o2cb

Label: DBF1

…

mkfs.ocfs2 successful

Таблица 31.2. Параметры команды mkfs.ocfs2

|

Параметр

|

Описание

|

|---|---|

-L метка_тома

|

Метка тома, позволяющая его однозначно идентифицировать при подключении на разных узлах. Для изменения метки тома можно использовать утилиту

tunefs.ocfs2

|

-C размер_кластера

|

Размер кластера — это наименьшая единица пространства, выделенная файлу для хранения данных. Возможные значения: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024 КБ. Размер кластера невозможно изменить после форматирования тома

|

-N количество_узлов_кластера

|

Максимальное количество узлов, которые могут одновременно монтировать том. Для изменения количества узлов можно использовать утилиту

tunefs.ocfs2

|

-b размер_блока

|

Наименьшая единица пространства, адресуемая ФС. Возможные значения: 512 байт (не рекомендуется), 1 КБ, 2 КБ или 4 КБ (рекомендуется для большинства томов). Размер блока невозможно изменить после форматирования тома

|

Примечание

# dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/mpathX bs=512 count=1 conv=notrunc

# blkid

/dev/mapper/mpatha-part1: LABEL="DBF1" UUID="df49216a-a835-47c6-b7c1-6962e9b7dcb6" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ocfs2" PARTUUID="15f9cd13-01"

/etc/fstab:

UUID=<uuid> /var/lib/one/datastores/<идентификатор_хранилища> ocfs2 _netdev,defaults 0 0Например:

UUID=df49216a-a835-47c6-b7c1-6962e9b7dcb6 /var/lib/one/datastores/102 ocfs2 _netdev,defaults 0 0

# mount -a

Результатом выполнения команды должен быть пустой вывод без ошибок.

# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

sda 8:0 0 59G 0 disk

`-sda1 8:1 0 255M 0 part /boot/efi

sdb 8:16 0 931.3G 0 disk

`-mpatha 253:0 0 931.3G 0 mpath

`-mpatha-part1 253:1 0 931.3G 0 part /var/lib/one/datastores/102

sdc 8:32 0 931.3G 0 disk

|-sdc1 8:33 0 931.3G 0 part

`-mpatha 253:0 0 931.3G 0 mpath

`-mpatha-part1 253:1 0 931.3G 0 part /var/lib/one/datastores/102

sdd 8:48 0 931.3G 0 disk

`-mpatha 253:0 0 931.3G 0 mpath

`-mpatha-part1 253:1 0 931.3G 0 part /var/lib/one/datastores/102

sde 8:64 0 931.3G 0 disk

`-mpatha 253:0 0 931.3G 0 mpath

`-mpatha-part1 253:1 0 931.3G 0 part /var/lib/one/datastores/102

Примечание

_netdev позволяет монтировать данный раздел только после успешного старта сетевой подсистемы.

Важно

/etc/fstab и перезагрузки ОС, необходимо назначить на каталог этого хранилища владельца oneadmin. Например:

# chown oneadmin: /var/lib/one/datastores/102

Примечание

#mounted.ocfs2 -fDevice Stack Cluster F Nodes /dev/mapper/mpatha-part1 o2cb server, host-02, host-01 #mounted.ocfs2 -dDevice Stack Cluster F UUID Label /dev/mapper/mpatha-part1 o2cb DF49216AA83547C6B7C16962E9B7DCB6 DBF

use_lvmetad = 0 в /etc/lvm/lvm.conf (в разделе global) и отключить службу lvm2-lvmetad.service, если она запущена.

# gpasswd -a oneadmin disk

Примечание

/dev/mapper/.

# wipefs -fa /dev/mapper/[LUN_WWID]

# pvcreate /dev/mapper/mpathb

Physical volume "/dev/mapper/mpathb" successfully created.

# vgcreate vg-one-101 /dev/mapper/mpathb

Volume group "vg-one-101" successfully created

# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/mapper/mpathb vg-one-101 lvm2 a-- 931.32g 931.32g

#где 52 — идентификатор ВМ.lvscanACTIVE '/dev/vg-one-101/lv-one-52-0' [50,00 GiB] inherit #lsblksde 8:64 0 931.3G 0 disk └─mpathb 253:1 0 931.3G 0 mpath └─vg--one--101-lv--one--52--0 253:3 0 51G 0 lvm

fileds.conf со следующим содержимым:

NAME = local_file DS_MAD = fs TM_MAD = ssh TYPE = FILE_DSИ выполнить команду:

$ onedatastore create fileds.conf

ID: 105

Примечание

$ onedatastore update <идентификатор_хранилища> <имя_файла>

oneimage.

Примечание

Примечание

$ oneimage create -d 1 --name "ALT Workstation ISO" \

--path /var/tmp/alt-workstation-10.0-x86_64.iso --type CDROM

ID: 31

Создать пустой образ диска (тип образа — DATABLOCK, размер 45 ГБ, драйвер qcow2):

$ oneimage create -d 1 --name "ALT Workstation" \

--type DATABLOCK --size 45G --persistent --driver qcow2

ID: 33

Примечание

template со следующим содержимым:

NAME = "ALT Workstation" CONTEXT = [ NETWORK = "YES", SSH_PUBLIC_KEY = "$USER[SSH_PUBLIC_KEY]" ] CPU = "1" DISK = [ IMAGE = "ALT Workstation ISO", IMAGE_UNAME = "oneadmin" ] DISK = [ DEV_PREFIX = "vd", IMAGE = "ALT Workstation", IMAGE_UNAME = "oneadmin" ] GRAPHICS = [ LISTEN = "0.0.0.0", TYPE = "SPICE" ] HYPERVISOR = "kvm" INPUTS_ORDER = "" LOGO = "images/logos/alt.png" MEMORY = "1024" MEMORY_UNIT_COST = "MB" NIC = [ NETWORK = "VirtNetwork", NETWORK_UNAME = "oneadmin", SECURITY_GROUPS = "0" ] NIC_DEFAULT = [ MODEL = "virtio" ] OS = [ BOOT = "disk1,disk0" ] SCHED_REQUIREMENTS = "ID=\"0\""

$ onetemplate create template

ID: 22

Примечание

$ onetemplate instantiate 9

VM ID: 5

Примечание

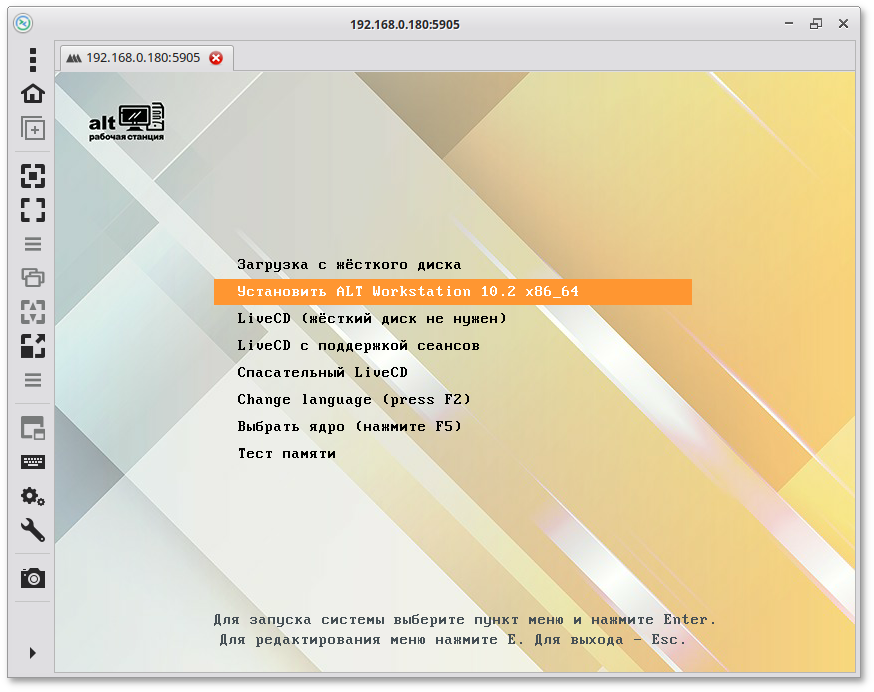

spice://192.168.0.180:5905где 192.168.0.180 — IP-адрес узла с ВМ, а 5 — идентификатор ВМ (номер порта 5900 + 5).

# apt-get update && apt-get install opennebula-context

# apt-get install systemd-timesyncd

/etc/systemd/network/lan.network со следующим содержимым:

[Match] Name = * [Network] DHCP = ipv4

# systemctl disable network NetworkManager && systemctl enable systemd-networkd systemd-timesyncd

Примечание

$ onevm terminate 5

Примечание

$oneimage chtype 1 OS$oneimage nonpersistent 1

$ onemarket list

ID NAME SIZE AVAIL APPS MAD ZONE STAT

3 DockerHub 0M - 175 dockerh 0 on

2 TurnKey Linux Containers 0M - 0 turnkey 0 on

1 Linux Containers 0M - 0 linuxco 0 on

0 OpenNebula Public 0M - 54 one 0 on

Примечание

# apt-get install docker-engine

# gpasswd -a oneadmin docker

и выполнить повторный вход в систему

# systemctl enable --now docker

# systemctl restart opennebula

oneimage create), используя в качестве PATH (или опции --path) URL-адрес следующего формата:

docker://<image>?size=<image_size>&filesystem=<fs_type>&format=raw&tag=<tag>&distro=<distro>где:

Примечание

/etc/os-release. Если эта информация недоступна внутри контейнера, необходимо использовать аргумент distro.

$ oneimage create --name alt-p10 --path 'docker://alt?size=3072&filesystem=ext4&format=raw&tag=p10' --datastore 1

ID: 22

Примечание

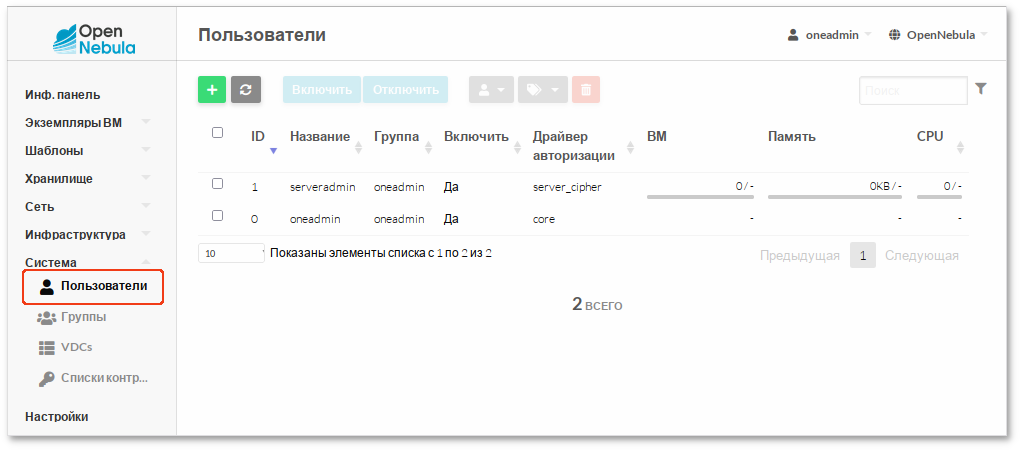

oneuser — инструмент командной строки для управления пользователями в OpenNebula.

$ oneuser list

ID NAME ENAB GROUP AUTH VMS MEMORY CPU

1 serveradmin yes oneadmin server_c 0 / - 0M / 0.0 / -

0 oneadmin yes oneadmin core - - -

$ oneuser create <user_name> <password>

$ oneuser chgrp <user_name> oneadmin

Что бы удалить пользователя из группы, необходимо переместить его обратно в группу users.

$ oneuser disable <user_name>

Включить отключённого пользователя:

$ oneuser enable <user_name>

Удалить пользователя:

$ oneuser delete <user_name>

Примечание

onegroup — инструмент командной строки для управления группами в OpenNebula.

$ onegroup list

ID NAME USERS VMS MEMORY CPU

1 users 1 0 / - 0M / - 0.0 / -

0 oneadmin 3 - - -

$ onegroup create group_name

ID: 100

Новая группа получила идентификатор 100, чтобы отличать специальные группы от созданных пользователем.

$ onegroup create --name testgroup \

--admin_user testgroup-admin --admin_password somestr \

--resources TEMPLATE+VM

При выполнении данной команды также будет создан администратор группы.

$ onegroup addadmin <groupid_list> <userid>

$ onevm show 8

VIRTUAL MACHINE 8 INFORMATION

ID : 8

NAME : test

USER : oneadmin

GROUP : oneadmin

STATE : POWEROFF

LCM_STATE : LCM_INIT

LOCK : None

RESCHED : No

HOST : host-01

CLUSTER ID : 0

CLUSTER : default

START TIME : 04/08 16:12:53

END TIME : -

DEPLOY ID : 69ab21c2-22ad-4afb-bfc1-7b4e4ff2364f

VIRTUAL MACHINE MONITORING

ID : 8

TIMESTAMP : 1712756284

PERMISSIONS

OWNER : um-

GROUP : ---

OTHER : ---

…

В данном примере показаны права на ВМ с ID=8.

chmod. Права записываются в числовом формате. Пример изменения прав:

$onevm chmod 8 607$onevm show 8… PERMISSIONS OWNER : um- GROUP : --- OTHER : uma

Примечание

oned.conf (атрибут DEFAULT_UMASK);

oneuser umask.

$ oneacl list

ID USER RES_VHNIUTGDCOZSvRMAPt RID OPE_UMAC ZONE

0 @1 V--I-T---O-S----P- * ---c *

1 * ----------Z------- * u--- *

2 * --------------MA-- * u--- *

3 @1 -H---------------- * -m-- #0

4 @1 --N--------------- * u--- #0

5 @1 -------D---------- * u--- #0

6 #3 ---I-------------- #30 u--- #0

Данные правила соответсвуют следующим:

@1 VM+IMAGE+TEMPLATE+DOCUMENT+SECGROUP/* CREATE * * ZONE/* USE * * MARKETPLACE+MARKETPLACEAPP/* USE * @1 HOST/* MANAGE #0 @1 NET/* USE #0 @1 DATASTORE/* USE #0 #3 IMAGE/#30 USE *Первые шесть правил были созданы при начальной загрузке OpenNebula, а последнее — с помощью

oneacl:

$ oneacl create "#3 IMAGE/#30 USE"

ID: 6

oneacl list:

$ oneacl delete <ID>

Примечание

Важно

/etc/one/oned.conf добавить строку DEFAULT_AUTH = "ldap":

…

AUTH_MAD = [

EXECUTABLE = "one_auth_mad",

AUTHN = "ssh,x509,ldap,server_cipher,server_x509"

]

DEFAULT_AUTH = "ldap"

…

Важно

/etc/one/sunstone-server.conf для параметра :auth должно быть указано значение opennebula:

:auth: opennebula

/etc/one/auth/ldap_auth.conf необходимо указать:

:user — пользователь AD с правами на чтение (пользователь указывается в формате opennebula@test.alt);

:password — пароль пользователя;

:host — IP-адрес или имя сервера AD (имя должно разрешаться через DNS или /etc/hosts);

:base — базовый DN для поиска пользователя;

:user_field — для этого параметра следует установить значение sAMAccountName;

:rfc2307bis — для этого параметра следует установить значение true.

/etc/one/auth/ldap_auth.conf:

server 1:

:user: 'opennebula@test.alt'

:password: 'Pa$$word'

:auth_method: :simple

:host: dc1.test.alt

:port: 389

:base: 'dc=test,dc=alt'

:user_field: 'sAMAccountName'

:mapping_generate: false

:mapping_timeout: 300

:mapping_filename: server1.yaml

:mapping_key: GROUP_DN

:mapping_default: 100

:rfc2307bis: true

:order:

- server 1

Примечание

:order указывается порядок, в котором будут опрошены настроенные серверы. Элементы в :order обрабатываются по порядку, пока пользователь не будет успешно аутентифицирован или не будет достигнут конец списка. Сервер, не указанный в :order, не будет опрошен.

Примечание

/etc/one/auth/ldap_auth.conf для настройки аутентификации в домене FreeIPA (домен example.test):

server 1:

:user: 'uid=admin,cn=users,cn=accounts,dc=example,dc=test'

:password: '12345678'

:auth_method: :simple

:host: ipa.example.test

:port: 389

:base: 'dc=example,dc=test'

:user_field: 'uid'

:mapping_generate: false

:mapping_timeout: 300

:mapping_filename: server1.yaml

:mapping_key: GROUP_DN

:mapping_default: 100

:rfc2307bis: true

:order:

- server 1

:mapping_file (файл должен находиться в каталоге /var/lib/one/).

:mapping_generate должно быть установлено значение true). Если в шаблон группы добавить строку:

GROUP_DN="CN=office,CN=Users,DC=test,DC=alt"

/etc/one/auth/ldap_auth.conf для параметра :mapping_key установить значение GROUP_DN, то поиск DN сопоставляемой группы будет осуществляться в этом параметре шаблона. В этом случае файл /var/lib/one/server1.yaml будет сгенерирован со следующим содержимым:

--- CN=office,CN=Users,DC=test,DC=alt: '100'и пользователи из группы AD office, будут сопоставлены с группой ALT (ID=100).

:mapping_generate равным false, и выполнить сопоставление вручную. Файл сопоставления имеет формат YAML и содержит хеш, где ключ — это DN группы AD, а значение — идентификатор группы OpenNebula. Например, если содержимое файла /var/lib/one/server1.yaml:

CN=office,CN=Users,DC=test,DC=alt: '100' CN=Domain Admins,CN=Users,DC=test,DC=alt: '101'то пользователи из группы AD office, будут сопоставлены с группой ALT (ID=100), а из группы AD Domain Admin — с группой Admin (ID=101):

/etc/one/oned.conf);

$onezone listC ID NAME ENDPOINT FED_INDEX * 0 OpenNebula http://localhost:2633/RPC2 -1 $onezone server-add 0 --name opennebula --rpc http://192.168.0.186:2633/RPC2$onezone show 0ZONE 0 INFORMATION ID : 0 NAME : OpenNebula ZONE SERVERS ID NAME ENDPOINT 0 opennebula http://192.168.0.186:2633/RPC2 HA & FEDERATION SYNC STATUS ID NAME STATE TERM INDEX COMMIT VOTE FED_INDEX 0 opennebula solo 0 -1 0 -1 -1 ZONE TEMPLATE ENDPOINT="http://localhost:2633/RPC2"

/etc/one/oned.conf:

FEDERATION = [

MODE = "STANDALONE",

ZONE_ID = 0,

SERVER_ID = 0, # изменить с -1 на 0 (0 — это ID сервера)

MASTER_ONED = ""

]

/etc/one/oned.conf):

RAFT_LEADER_HOOK = [

COMMAND = "raft/vip.sh",

ARGUMENTS = "leader enp0s3 192.168.0.200/24"

]

# Executed when a server transits from leader->follower

RAFT_FOLLOWER_HOOK = [

COMMAND = "raft/vip.sh",

ARGUMENTS = "follower enp0s3 192.168.0.200/24"

]

$ onezone show 0

ZONE 0 INFORMATION

ID : 0

NAME : OpenNebula

ZONE SERVERS

ID NAME ENDPOINT

0 opennebula http://192.168.0.186:2633/RPC2

HA & FEDERATION SYNC STATUS

ID NAME STATE TERM INDEX COMMIT VOTE FED_INDEX

0 opennebula leader 1 5 5 0 -1

ZONE TEMPLATE

ENDPOINT="http://localhost:2633/RPC

Сервер opennebula стал Leader-сервером, также ему был присвоен плавающий адрес (Floating IP):

$ ip -o a sh enp0s3

2: enp0s3 inet 192.168.0.186/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s3\ valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3 inet 192.168.0.200/24 scope global secondary enp0s3\ valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3 inet6 fe80::a00:27ff:fec7:38e6/64 scope link \ valid_lft forever preferred_lft forever

Предупреждение

Предупреждение

/var/lib/one/.one/:

$onedb backup -u oneadmin -d opennebula -p oneadminMySQL dump stored in /var/lib/one/mysql_localhost_opennebula_2021-6-23_13:43:21.sql Use 'onedb restore' or restore the DB using the mysql command: mysql -u user -h server -P port db_name < backup_file $scp /var/lib/one/mysql_localhost_opennebula_2021-6-23_13\:43\:21.sql <ip>:/tmp$ssh <ip> rm -rf /var/lib/one/.one$scp -r /var/lib/one/.one/ <ip>:/var/lib/one/

$ onedb restore -f -u oneadmin -p oneadmin -d opennebula /tmp/mysql_localhost_opennebula_2021-6-23_13\:43\:21.sql

MySQL DB opennebula at localhost restored.

$ onezone server-add 0 --name server02 --rpc http://192.168.0.187:2633/RPC2

Проверить зону на Leader-сервере:

$ onezone show 0

ZONE 0 INFORMATION

ID : 0

NAME : OpenNebula

ZONE SERVERS

ID NAME ENDPOINT

0 opennebula http://192.168.0.186:2633/RPC2

1 server02 http://192.168.0.187:2633/RPC2

HA & FEDERATION SYNC STATUS

ID NAME STATE TERM INDEX COMMIT VOTE FED_INDEX

0 opennebula leader 4 22 22 0 -1

1 server02 error - - - - -

ZONE TEMPLATE

ENDPOINT="http://localhost:2633/RPC2"

Новый сервер находится в состоянии ошибки, так как OpenNebula на новом сервере не запущена. Следует запомнить идентификатор сервера, в этом случае он равен 1.

/etc/one/oned.conf (указать в качестве SERVER_ID значение из предыдущего шага). Включить Raft-обработчики, как это было выполнено на Leader.

$ onezone show 0

ZONE 0 INFORMATION

ID : 0

NAME : OpenNebula

ZONE SERVERS

ID NAME ENDPOINT

0 opennebula http://192.168.0.186:2633/RPC2

1 server02 http://192.168.0.187:2633/RPC2

HA & FEDERATION SYNC STATUS

ID NAME STATE TERM INDEX COMMIT VOTE FED_INDEX

0 opennebula leader 4 28 28 0 -1

1 server02 follower 4 28 28 0 -1

ZONE TEMPLATE

ENDPOINT="http://localhost:2633/RPC2""

Примечание

$ onezone show 0

ZONE 0 INFORMATION

ID : 0

NAME : OpenNebula

ZONE SERVERS

ID NAME ENDPOINT

0 opennebula http://192.168.0.186:2633/RPC2

1 server02 http://192.168.0.187:2633/RPC2

2 server03 http://192.168.0.188:2633/RPC2

HA & FEDERATION SYNC STATUS

ID NAME STATE TERM INDEX COMMIT VOTE FED_INDEX

0 opennebula leader 4 35 35 0 -1

1 server02 follower 4 35 35 0 -1

2 server03 follower 4 35 35 0 -1

ZONE TEMPLATE

ENDPOINT="http://localhost:2633/RPC2"

/var/log/one/oned.log), как в текущем Leader (если он есть), так и в узле, который находится в состоянии Error. Все сообщения Raft будут регистрироваться в этом файле.

$ onezone server-add <zoneid>

параметры:

-n, --name — имя сервера зоны;

-r, --rpc — конечная точка RPC сервера зоны;

-v, --verbose — подробный режим;

--user name — имя пользователя, используемое для подключения к OpenNebula;

--password password — пароль для аутентификации в OpenNebula;

--endpoint endpoint — URL конечной точки интерфейса OpenNebula xmlrpc.

$ onezone server-del <zoneid> <serverid>

параметры:

-v, --verbose — подробный режим;

--user name — имя пользователя, используемое для подключения к OpenNebula;

--password password — пароль для аутентификации в OpenNebula;

--endpoint endpoint — URL конечной точки интерфейса OpenNebula xmlrpc.

$ onezone server-reset <zone_id> <server_id_of_failed_follower>

Содержание

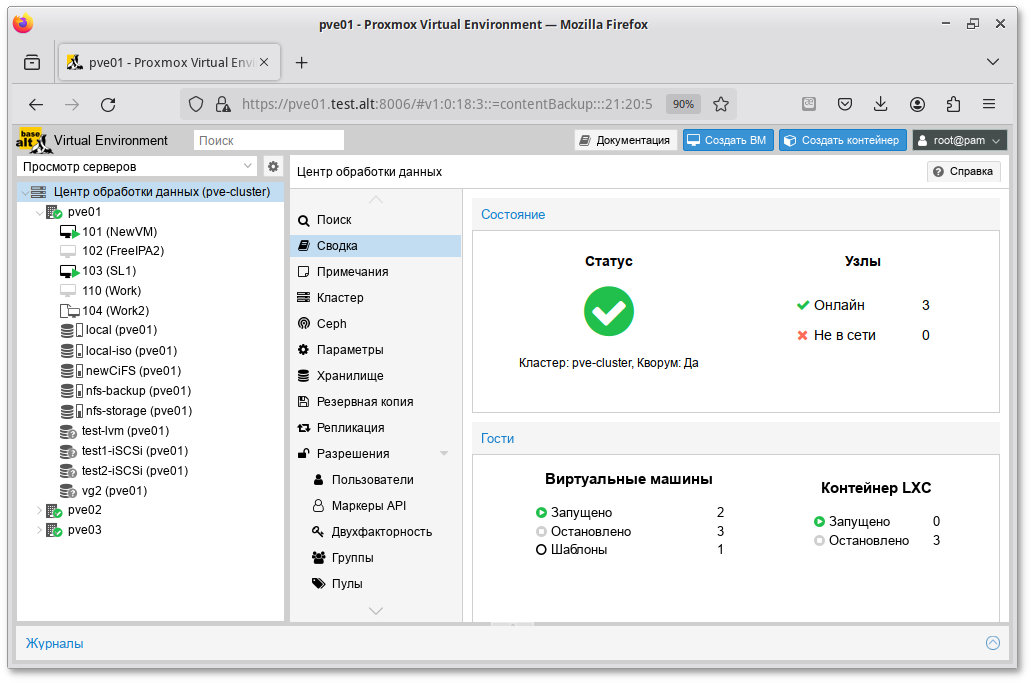

https://<имя-компьютера>:8006. Потребуется пройти аутентификацию (логин по умолчанию: root, пароль указывается в процессе установки ОС):

Примечание

Примечание

Важно

Важно

sleep 500 && reboot.

Примечание

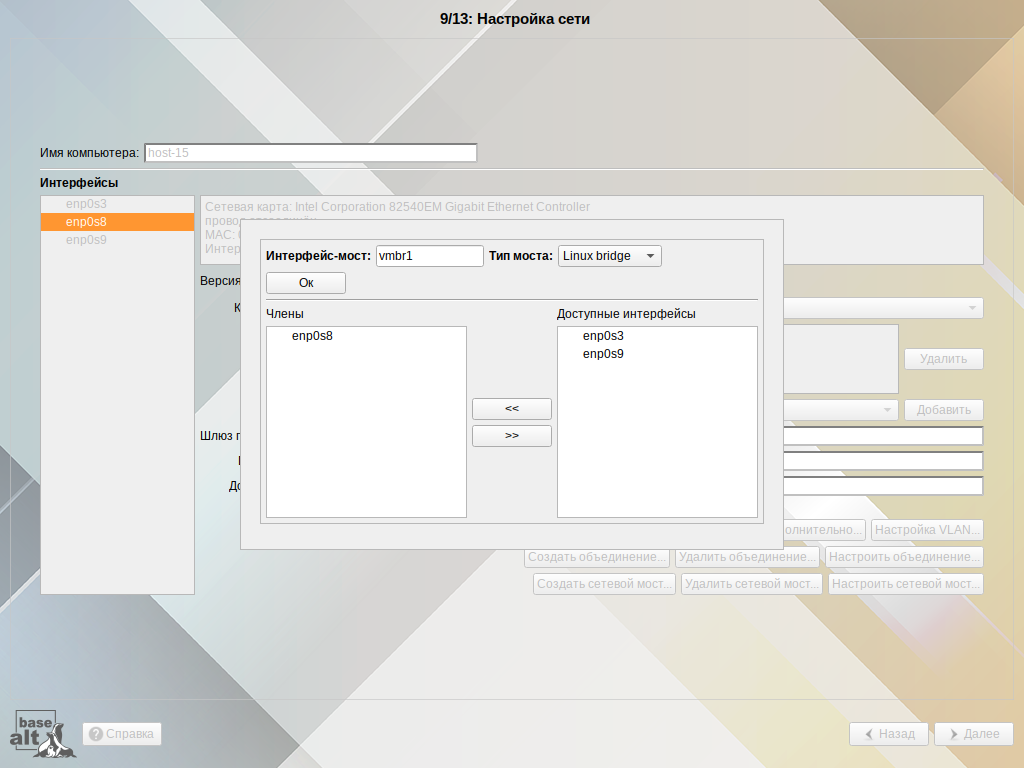

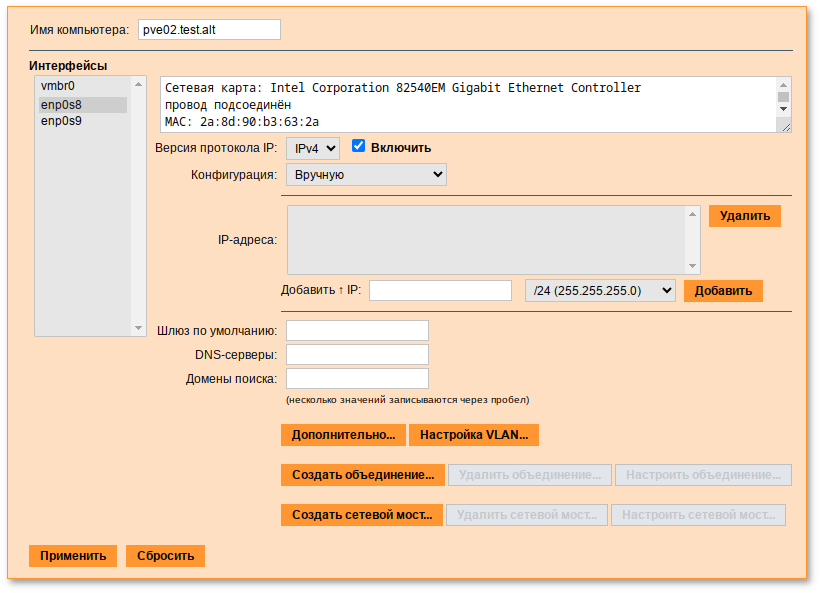

#mkdir /etc/net/ifaces/vmbr0#cp /etc/net/ifaces/enp0s3/* /etc/net/ifaces/vmbr0/#rm -f /etc/net/ifaces/enp0s3/{i,r}*#cat<<EOF > /etc/net/ifaces/vmbr0/options BOOTPROTO=static CONFIG_WIRELESS=no CONFIG_IPV4=yes HOST='enp0s3' ONBOOT=yes TYPE=bri EOF

/etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address.

HOST файла /etc/net/ifaces/vmbr0/options нужно указать те интерфейсы, которые будут входить в мост. Если в него будут входить интерфейсы, которые до этого имели IP-адрес (например, enp0s3), то этот адрес должен быть удален (например, можно закомментировать содержимое файла /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address).

# systemctl restart network

# hostnamectl set-hostname <имя узла>

Например:

# hostnamectl set-hostname pve01.test.alt

Примечание

#apt-get install alterator-fbi#systemctl start ahttpd#systemctl start alteratord

# apt-get install pve-manager

Все необходимые компоненты при этом будут установлены автоматически.

/etc/hosts:

# echo "192.168.0.186 pve01.test.alt pve01" >> /etc/hosts

# systemctl enable --now pve-cluster

#systemctl startlxc lxc-net lxc-monitord pve-lxc-syscalld \ pvedaemon pve-firewall pvestatd pve-ha-lrm pve-ha-crm spiceproxy pveproxy qmeventd #systemctl enablecorosync lxc lxc-net lxc-monitord pve-lxc-syscalld \ pve-cluster pvedaemon pve-firewall pvestatd pve-ha-lrm pve-ha-crm spiceproxy \ pveproxy pve-guests qmeventd

https://<имя-компьютера>:8006.

Примечание

Важно

#control sshd-permit-root-login without_password#systemctl restart sshd

#А после того, как сервер будет добавлен, снова отключить.control sshd-permit-root-login enabled#systemctl restart sshd

Таблица 38.1. Используемые порты

|

Порт

|

Функция

|

|---|---|

|

TCP 8006

|

Веб-интерфейс PVE

|

|

TCP 5900-5999

|

Доступ к консоли VNC

|

|

TCP 3128

|

Доступ к консоли SPICE

|

|

TCP 22

|

SSH доступ

|

|

UDP 5404, 5405

|

Широковещательный CMAN для применения настроек кластера

|

/etc/hosts:

#echo "192.168.0.186 pve01.test.alt pve01" >> /etc/hosts#echo "192.168.0.90 pve02.test.alt pve02" >> /etc/hosts#echo "192.168.0.70 pve03.test.alt pve03" >> /etc/hosts

Примечание

Примечание

/etc/hosts разрешающимся в 127.0.0.1.

# pvecm create <cluster_name>

#systemctl start pve-cluster#pvecm create pve-cluster

# pvecm status

Cluster information

-------------------

Name: pve-cluster

Config Version: 1

Transport: knet

Secure auth: on

Quorum information

------------------

Date: Mon Apr 1 10:32:25 2024

Quorum provider: corosync_votequorum

Nodes: 1

Node ID: 0x00000001

Ring ID: 1.5

Quorate: Yes

Votequorum information

----------------------

Expected votes: 1

Highest expected: 1

Total votes: 1

Quorum: 1

Flags: Quorate

Membership information

----------------------

Nodeid Votes Name

0x00000001 1 192.168.0.186 (local)

/etc/pve/corosync.conf. По мере добавления узлов в кластер файл настройки будет автоматически пополняться информацией об узлах.

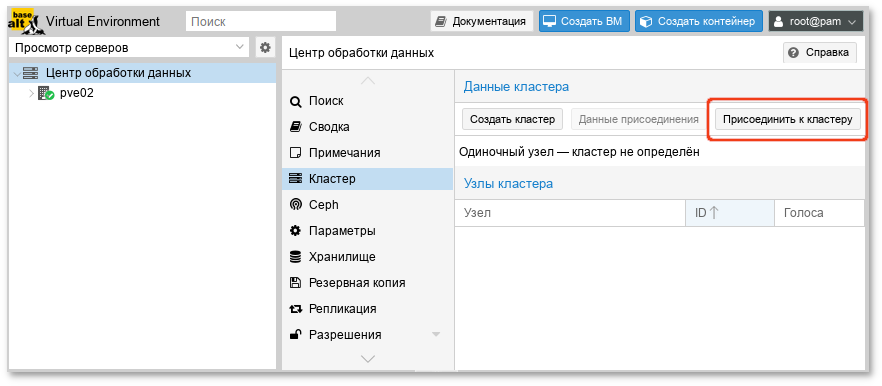

# pvecm add <existing_node_in_cluster>

где existing_node_in_cluster — адрес уже добавленного узла (рекомендуется указывать самый первый).

# pvecm add pve01

где pve01 — имя или IP-адрес «головного» узла.

# pvecm add pve01

Please enter superuser (root) password for 'pve01': ***

Establishing API connection with host 'pve01'

Login succeeded.

Request addition of this node

Join request OK, finishing setup locally

stopping pve-cluster service

backup old database to '/var/lib/pve-cluster/backup/config-1625747072.sql.gz'

waiting for quorum...OK

(re)generate node files

generate new node certificate

merge authorized SSH keys and known hosts

generated new node certificate, restart pveproxy and pvedaemon services

successfully added node 'pve03' to cluster.

/etc/pve/corosync.conf должен содержать информацию об узлах кластера.

#systemctl startpve-cluster pveproxy pvedaemon pvestatd pve-firewall \ pvefw-logger pve-ha-crm pve-ha-lrm spiceproxy \ lxc lxcfs lxc-net lxc-monitord qmeventd pvescheduler pve-lxc-syscalld #systemctl enablepve-cluster pveproxy pvedaemon pvestatd pve-firewall \ corosync pvefw-logger pve-guests pve-ha-crm pve-ha-lrm spiceproxy \ lxc lxcfs lxc-net lxc-monitord qmeventd pvescheduler pve-lxc-syscalld

pvecm nodes, чтобы определить идентификатор узла, который следует удалить:

# pvecm nodes

Membership information

----------------------

Nodeid Votes Name

1 1 pve01 (local)

2 1 pve02

3 1 pve03

# pvecm delnode pve02

Membership information команда отобразит список узлов кластера без удаленного узла):

# pvecm status

…

Membership information

----------------------

Nodeid Votes Name

0x00000001 1 192.168.0.186 (local)

0x00000003 1 192.168.0.70

Важно

/etc/pve/nodes/<имя_узла> не удаляется автоматически. Он может содержать конфигурации ВМ, хранилищ и другие данные, которые при необходимости можно сохранить или перенести.

Примечание

#Командаpvecm expected 1#pvecm delnode <недоступный_узел>

pvecm expected 1 применяется в ситуациях, когда:

pvecm expected 1 является аварийной мерой управления кластером, а не штатной операцией, и должно применяться только при осознанном принятии риска потери отказоустойчивости.

# pvecm status

…

Votequorum information

----------------------

Expected votes: 5

Highest expected: 5

Total votes: 5

Quorum: 3

Flags: Quorate

…

В выводе команды видно, что в кластере пять узлов (Expected votes), из них для кворума необходимо не менее трёх (Quorum), сейчас все пять узлов активны (Total votes), кворум соблюден (Flags: Quorate).

Примечание

Важно

#А после того, как QDevice будет добавлен, отключить:control sshd-permit-root-login enabled#systemctl restart sshd

#control sshd-permit-root-login without_password#systemctl restart sshd

# apt-get install corosync-qnetd

corosync-qnetd:

# systemctl enable --now corosync-qnetd

# apt-get install corosync-qdevice

# pvecm qdevice setup 192.168.0.88

где 192.168.0.88 — IP-адрес арбитра (внешнего сервера).

# pvecm status

…

Votequorum information

----------------------

Expected votes: 5

Highest expected: 5

Total votes: 5

Quorum: 3

Flags: Quorate Qdevice

Membership information

----------------------

Nodeid Votes Qdevice Name

0x00000001 1 A,V,NMW 192.168.0.186 (local)

0x00000002 1 A,V,NMW 192.168.0.90

0x00000003 1 A,V,NMW 192.168.0.70

0x00000004 1 A,V,NMW 192.168.0.91

0x00000000 1 Qdevice

# pvecm qdevice remove

/etc/pve/priv/ и /etc/pve/nodes/${NAME}/priv/ доступны только root.

/etc/pve/.

Таблица 39.1. Доступные типы хранилищ

|

Хранилище

|

PVE тип

|

Уровень

|

Общее (shared)

|

Снимки (snapshots)

|

|---|---|---|---|---|

|

ZFS (локальный)

|

zfspool

|

файл

|

нет

|

да

|

|

dir

|

файл

|

нет

|

нет (возможны в формате qcow2)

|

|

|

btrfs

|

файл

|

нет

|

да

|

|

|

nfs

|

файл

|

да

|

нет (возможны в формате qcow2)

|

|

|

cifs

|

файл

|

да

|

нет (возможны в формате qcow2)

|

|

|

glusterfs

|

файл

|

да

|

нет (возможны в формате qcow2)

|

|

|

cephfs

|

файл

|

да

|

да

|

|

|

lvm

|

блок

|

нет*

|

нет

|

|

|

lvmthin

|

блок

|

нет

|

да

|

|

|

iscsi

|

блок

|

да

|

нет

|

|

|

iscsidirect

|

блок

|

да

|

нет

|

|

|

rbd

|

блок

|

да

|

да

|

|

|

ZFS over iSCSI

|

zfs

|

блок

|

да

|

да

|

|

pbs

|

файл/блок

|

да

|

-

|

Примечание

/etc/pve/storage.cfg. Поскольку этот файл находится в /etc/pve/, он автоматически распространяется на все узлы кластера. Таким образом, все узлы имеют одинаковую конфигурацию хранилища.

<type>: <STORAGE_ID>

<property> <value>

<property> <value>

...

/etc/pve/storage.cfg:

# cat /etc/pve/storage.cfg

dir: local

path /var/lib/vz

content images,rootdir,iso,snippets,vztmpl

maxfiles 0

nfs: nfs-storage

export /export/storage

path /mnt/nfs-vol

server 192.168.0.105

content images,iso,backup,vztmpl

options vers=3,nolock,tcp

/var/lib/vz, и описание NFS-хранилища nfs-storage.

Таблица 39.2. Параметры хранилищ

|

Свойство

|

Описание

|

|---|---|

|

nodes

|

Список узлов кластера, где хранилище можно использовать/доступно. Можно использовать это свойство, чтобы ограничить доступ к хранилищу.

|

|

content

|

Хранилище может поддерживать несколько типов содержимого. Это свойство указывает, для чего используется это хранилище.

Доступные опции:

|

|

shared

|

Указать, что это единое хранилище с одинаковым содержимым на всех узлах (или на всех перечисленных в опции

nodes). Данное свойство не делает содержимое локального хранилища автоматически доступным для других узлов, он просто помечает как таковое уже общее хранилище!

|

|

disable

|

Отключить хранилище

|

|

maxfiles

|

Устарело, следует использовать свойство prune-backups. Максимальное количество файлов резервных копий на ВМ

|

|

prune-backups

|

Варианты хранения резервных копий

|

|

format

|

Формат образа по умолчанию (raw|qcow2|vmdk)

|

|

preallocation

|

Режим предварительного выделения (off|metadata|falloc|full) для образов raw и qcow2 в файловых хранилищах. По умолчанию используется значение metadata (равносильно значению off для образов raw). При использовании сетевых хранилищ в сочетании с большими образами qcow2, использование значения off может помочь избежать таймаутов.

|

Примечание

local:iso/slinux-10.2-x86_64.iso local:101/vm-101-disk-0.qcow2 local:backup/vzdump-qemu-100-2023_08_22-21_12_33.vma.zst nfs-storage:vztmpl/alt-p10-rootfs-systemd-x86_64.tar.xz

# pvesm path <VOLUME_ID>

Например:

#pvesm path local:iso/slinux-10.2-x86_64.iso/var/lib/vz/template/iso/slinux-10.2-x86_64.iso #pvesm path nfs-storage:vztmpl/alt-p10-rootfs-systemd-x86_64.tar.xz/mnt/pve/nfs-storage/template/cache/alt-p10-rootfs-systemd-x86_64.tar.xz

pvesm (PVE Storage Manager), позволяет выполнять общие задачи управления хранилищами.

#pvesm add <TYPE> <STORAGE_ID> <OPTIONS>#pvesm add dir <STORAGE_ID> --path <PATH>#pvesm add nfs <STORAGE_ID> --path <PATH> --server <SERVER> --export <EXPORT>#pvesm add lvm <STORAGE_ID> --vgname <VGNAME>#pvesm add iscsi <STORAGE_ID> --portal <HOST[:PORT]> --target <TARGET>

# pvesm set <STORAGE_ID> --disable 1

# pvesm set <STORAGE_ID> --disable 0

#pvesm set <STORAGE_ID> <OPTIONS>#pvesm set <STORAGE_ID> --shared 1#pvesm set local --format qcow2#pvesm set <STORAGE_ID> --content iso

# pvesm remove <STORAGE_ID>

# pvesm alloc <STORAGE_ID> <VMID> <name> <size> [--format <raw|qcow2>]

# pvesm alloc local <VMID> '' 4G

# pvesm free <VOLUME_ID>

# pvesm status

# pvesm list <STORAGE_ID> [--vmid <VMID>]

# pvesm list <STORAGE_ID> --iso

Примечание

Таблица 39.3. Структура каталогов

|

Тип данных

|

Подкаталог

|

|---|---|

|

Образы дисков ВМ

|

images/<VMID>/

|

|

ISO-образы

|

template/iso/

|

|

Шаблоны контейнеров

|

template/cache/

|

|

Резервные копии VZDump

|

dump/

|

|

Фрагменты (сниппеты)

|

snippets/

|

Примечание

/etc/fstab, а затем определить хранилище каталогов для этой точки монтирования. Таким образом, можно использовать любую файловую систему (ФС), поддерживаемую Linux.

Примечание

/mnt/iso:

path — указание каталога (это должен быть абсолютный путь к файловой системе);

content-dirs (опционально) — позволяет изменить макет по умолчанию. Состоит из списка идентификаторов, разделенных запятыми, в формате:

vtype=pathгде vtype — один из разрешенных типов контента для хранилища, а path — путь относительно точки монтирования хранилища.

/etc/pve/storage.cfg):

dir: backup

path /mnt/backup

content backup

prune-backups keep-last=7

shared 0

content-dirs backup=custom/backup

/mnt/backup/custom/backup.

Примечание

shared (Общий доступ) можно установить только для кластерных ФС (например, ocfs2).

VM-<VMID>-<NAME>.<FORMAT>где:

# ls /var/lib/vz/images/101

vm-101-disk-0.qcow2 vm-101-disk-1.qcow2

base-<VMID>-<NAME>.<FORMAT>

/etc/fstab).

shared, который всегда установлен. Кроме того, для настройки NFS используются следующие свойства:

server — IP-адрес сервера или DNS-имя. Предпочтительнее использовать IP-адрес вместо DNS-имени (чтобы избежать задержек при поиске DNS);

export — совместный ресурс с сервера NFS (список можно просмотреть, выполнив команду pvesm scan nfs <server>);

path — локальная точка монтирования (по умолчанию /mnt/pve/<STORAGE_ID>/);

content-dirs (опционально) — позволяет изменить макет по умолчанию. Состоит из списка идентификаторов, разделенных запятыми, в формате:

vtype=pathгде vtype — один из разрешенных типов контента для хранилища, а path — путь относительно точки монтирования хранилища;

options — параметры монтирования NFS (см. man nfs).

/etc/pve/storage.cfg):

nfs: nfs-storage

export /export/storage

path /mnt/pve/nfs-storage

server 192.168.0.105

content images,backup,vztmpl,iso

options vers=3,nolock,tcp

Примечание

soft, в этом случае будет выполняться только три запроса.

Примечание

# systemctl enable --now nfs-client.target

/export/storage.

pvesm:

# pvesm add nfs nfs-storage --path /mnt/nfs-vol --server 192.168.0.105 --options vers=3,nolock,tcp --export /export/storage --content images,iso,vztmpl,backup

# pvesm nfsscan <server>

Примечание

Примечание

is_mountpoint.

/etc/pve/storage.cfg):

btrfs: btrfs-storage

path /mnt/data/btrfs-storage

content rootdir,images

is_mountpoint /mnt/data

nodes pve02

prune-backups keep-all=1

В данном примере файловая система BTRFS смонтирована в /mnt/data, а в качестве пула хранения данных добавляется её подкаталог btrfs-storage/.

/mnt/data:

pvesm:

# pvesm add btrfs btrfs-storage --path /mnt/data/btrfs-storage --is_mountpoint /mnt/data/ --content images,rootdir

# mkfs.btrfs -m single -d single -L My-Storage /dev/sdd

Параметры -m и -d используются для установки профиля для метаданных и данных соответственно. С помощью необязательного параметра -L можно установить метку.

# mkfs.btrfs -m raid1 -d raid1 -L My-Storage /dev/sdb1 /dev/sdc1

#mkdir /mnt/data#mount /dev/sdd /mnt/data

/etc/fstab. Рекомендуется использовать значение UUID (выведенное командой mkfs.btrfs), например:

UUID=5a556184-43b2-4212-bc21-eee3798c8322 /mnt/data btrfs defaults 0 0Выполнить проверку монтирования:

# mount -a

Результатом выполнения команды должен быть пустой вывод без ошибок.

Примечание

# blkid

/dev/sdd: LABEL="My-Storage" UUID="5a556184-43b2-4212-bc21-eee3798c8322" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs"

# btrfs subvolume create /mnt/data/btrfs-storage

# btrfs subvolume snapshot -r /mnt/data/btrfs-storage /mnt/data/new

Будет создан доступный только для чтения «клон» подтома /mnt/data/btrfs-storage. Чтобы из снимка, доступного только для чтения, создать его версию, доступную для записи, следует просто создать его снимок без опции -r.

# btrfs subvolume list /mnt/data

ID 256 gen 17 top level 5 path btrfs-storage

ID 257 gen 14 top level 5 path new

# btrfs subvolume delete /mnt/data/btrfs-storage

# btrfs filesystem usage /mnt/data

или:

$ btrfs filesystem df /mnt/data

Примечание

shared, который всегда установлен. Кроме того, для настройки CIFS используются следующие свойства:

server — IP-адрес сервера или DNS-имя. Предпочтительнее использовать IP-адрес вместо DNS-имени (чтобы избежать задержек при поиске DNS);

share — совместный ресурс с сервера CIFS (список можно просмотреть, выполнив команду pvesm scan cifs <server>);

username — имя пользователя для хранилища CIFS (опционально, по умолчанию «guest»);

password — пароль пользователя (опционально). Пароль будет сохранен в файле, доступном только для чтения root-пользователю (/etc/pve/priv/storage/<STORAGE-ID>.pw);

domain — устанавливает домен пользователя (рабочую группу) для этого хранилища (опционально);

smbversion — версия протокола SMB (опционально, по умолчанию 3). Версия 1 не поддерживается;

path — локальная точка монтирования (по умолчанию /mnt/pve/<STORAGE_ID>/);

content-dirs (опционально) — позволяет изменить макет по умолчанию. Состоит из списка идентификаторов, разделенных запятыми, в формате:

vtype=pathгде vtype — один из разрешенных типов контента для хранилища, а path — путь относительно точки монтирования хранилища;

options — дополнительные параметры монтирования CIFS (см. man mount.cifs). Некоторые параметры устанавливаются автоматически, и их не следует задавать в этом параметре. PVE всегда устанавливает опцию soft;

subdir — подкаталог общего ресурса, который необходимо смонтировать (опционально, по умолчанию используется корневой каталог общего ресурса).

/etc/pve/storage.cfg):

cifs: newCIFS

path /mnt/pve/newCIFS

server 192.168.0.105

share smb_data

smbversion 2.1

# pvesm cifsscan <server> [--username <username>] [--password]

# pvesm add cifs <storagename> --server <server> --share <share> [--username <username>] [--password]

Примечание

# pvesm add cifs newCIFS --server 192.168.0.105 --share smb_data --smbversion 2.1

Примечание

server — IP-адрес или DNS-имя сервера GlusterFS;

server2 — IP-адрес или DNS-имя резервного сервера GlusterFS;

volume — том GlusterFS;

transport — транспорт GlusterFS: tcp, unix или rdma.

/etc/pve/storage.cfg):

glusterfs: gluster-01

server 192.168.0.105

server2 192.168.0.110

volume glustervol

content images,iso

Примечание

# modprobe zfs

#zfsв файле

/etc/modules-load.d/zfs.conf.

pool — пул/файловая система ZFS;

blocksize — размер блока;

sparse — использовать тонкое выделение ресурсов;

mountpoint — точка монтирования пула/файловой системы ZFS. Изменение этого параметра не влияет на свойство точки монтирования набора данных, видимого zfs. По умолчанию /<pool>.

/etc/pve/storage.cfg):

zfspool: vmdata

pool vmdata

content images,rootdir

mountpoint /vmdata

nodes pve03

Примечание

cannot destroy 'data/vm-101-disk-0': dataset is busyЧтобы избежать этой ситуации следует исключить ZFS-диски из области сканирования LVM, добавив в конфигурацию LVM (файл

/etc/lvm/lvm.conf) в секцию devices{} строки:

# Do not scan ZFS zvols (to avoid problems on ZFS zvols snapshots) filter = [ "r|^/dev/zd*|" ] global_filter = [ "r|^/dev/zd*|" ]

zfs и zpool.

# zpool create -f -o ashift=12 <pool> <device1> <device2>

# zpool create -f -o ashift=12 <pool> mirror <device1> <device2>

# zpool create -f -o ashift=12 <pool> mirror <device1>

<device2> mirror <device3> <device4>

# zpool create -f -o ashift=12 <pool> raidz1 <device1> <device2> <device3>

# zpool create -f -o ashift=12 <pool> raidz2 <device1>

<device2> <device3> <device4>

# zpool replace -f <pool> <old device> <new device>

# zfs set compression=on <pool>

# pvesm zfsscan

# zpool create -f vmdata mirror sdb sdc

# zpool list

NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT

vmdata 17,5G 492K 17,5G - - 0% 0% 1.00x ONLINE -

Просмотреть статус пула:

# zpool status

pool: vmdata

state: ONLINE

config:

NAME STATE READ WRITE CKSUM

vmdata ONLINE 0 0 0

mirror-0 ONLINE 0 0 0

sdb ONLINE 0 0 0

sdc ONLINE 0 0 0

errors: No known data errors

vgname — имя группы томов LVM (должно указывать на существующую группу томов);

base — базовый том. Этот том автоматически активируется перед доступом к хранилищу. Это особенно полезно, когда группа томов LVM находится на удаленном сервере iSCSI;

saferemove — обнуление данных при удалении LV (гарантирует, что при удалении тома все данные будут удалены);

saferemove_throughput — очистка пропускной способности (значение параметра cstream -t).

/etc/pve/storage.cfg):

lvm: vg

vgname vg

content rootdir,images

nodes pve03

shared 0

Примечание

/dev/sdd:

# pvcreate /dev/sdd

Physical volume "/dev/sdd" successfully created.

# vgcreate vg /dev/sdd

Volume group "vg" successfully created

# pvs

PV VG Fmt Attr PSize PFree

/dev/sdd vg lvm2 a-- <18,00g <3,00g

# vgs

VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree

vg 1 2 0 wz--n- <18,00g <3,00g

# pvesm lvmscan

vg

# pvesm add lvm myspace --vgname vg --nodes pve03

vgname — имя группы томов LVM (должно указывать на существующую группу томов);

thinpool — название тонкого пула LVM.

/etc/pve/storage.cfg):

lvmthin: vmstore

thinpool vmstore

vgname vmstore

content rootdir,images

nodes pve03

Примечание

# lvcreate -L 80G -T -n vmstore vg

# pvesm lvmthinscan vg

vmstore

# pvesm add lvmthin vmstore --thinpool vmstore --vgname vg --nodes pve03

portal — IP-адрес или DNS-имя сервера iSCSI;

target — цель iSCSI.

/etc/pve/storage.cfg):

iscsi: test1-iSCSI

portal 192.168.0.105

target iqn.2021-7.local.omv:test

content images

Примечание

content noneВ этом случае нельзя будет создавать ВМ с использованием iSCSI LUN напрямую.

Примечание

# systemctl enable --now iscsid

# pvesm scan iscsi <IP-адрес сервера[:порт]>>

# pvesm add iscsi <ID> --portal <Сервер iSCSI> --target <Цель iSCSI> --content none

Примечание

/etc/pve/storage.cfg):

iscsidirect: test1-iSCSi

portal 192.168.0.191

target dc1.test.alt:server.target

monhost — список IP-адресов демона монитора (только если Ceph не работает на кластере PVE);

pool — название пула Ceph (rbd);

username — идентификатор пользователя Ceph (только если Ceph не работает на кластере PVE);

krbd (опционально) — обеспечивает доступ к блочным устройствам rados через модуль ядра krbd.

Примечание

krbd.

/etc/pve/storage.cfg):

rbd: new

content images

krbd 0

monhost 192.168.0.105

pool rbd

username admin

/root узла:

# scp <external cephserver>:/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring /root/rbd.keyring

# pvesm add rbd <name> --monhost "10.1.1.20 10.1.1.21 10.1.1.22" --content images --keyring /root/rbd.keyring

/etc/pve/priv/ceph/<STORAGE_ID>.keyring.

Примечание

monhost — список IP-адресов демона монитора (только если Ceph не работает на кластере PVE);

path — локальная точка монтирования (по умолчанию используется /mnt/pve/<STORAGE_ID>/);

username — идентификатор пользователя (только если Ceph не работает на кластере PVE);

subdir — подкаталог CephFS для монтирования (по умолчанию /);

fuse — доступ к CephFS через FUSE (по умолчанию 0).

/etc/pve/storage.cfg):

cephfs: cephfs-external

content backup

monhost 192.168.0.105

path /mnt/pve/cephfs-external

username admin

Примечание

# ceph fs ls

/root узла:

# scp <external cephserver>:/etc/ceph/cephfs.secret /root/cephfs.secret

# pvesm add cephfs <name> --monhost "10.1.1.20 10.1.1.21 10.1.1.22" --content backup --keyring /root/cephfs.secret

/etc/pve/priv/ceph/<STORAGE_ID>.secret.

# ceph auth get-key client.userid > cephfs.secret

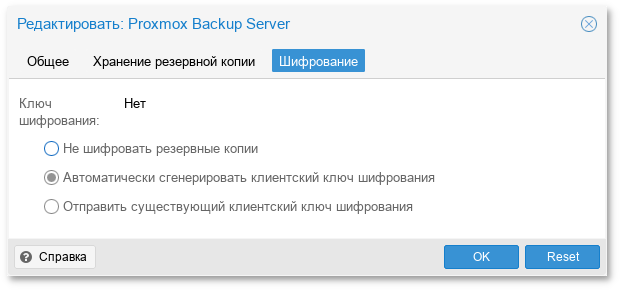

server — IP-адрес или DNS-имя сервера резервного копирования;

username — имя пользователя на сервере резервного копирования (например, root@pam, backup_u@pbs);

password — пароль пользователя. Значение будет сохранено в файле /etc/pve/priv/storage/<STORAGE-ID>.pw, доступном только суперпользователю;

datastore — идентификатор хранилища на сервере резервного копирования;

fingerprint — отпечаток TLS-сертификата API Proxmox Backup Server. Требуется, если сервер резервного копирования использует самоподписанный сертификат. Отпечаток можно получить в веб-интерфейсе сервера резервного копирования или с помощью команды proxmox-backup-manager cert info;